日中交流チーム②では,幼稚園の砂場遊び場面の動画を日本の東京都市大学横山草介先生と中国上海の華東師範大学周念麗先生が担当する授業の受講生に見てもらい,そこに見られる幼児教育で重視されるポイントについての文化差や,それが意味するものについて意見を交流してもらいながら,仮にお互いの文化的な考え方の差を調整しながら一緒に教育を進めるにはどうしたらいいかを考えてみてもらう,といった交流授業を進めてきています。

3月18日,中国の北京師範大学教育学部の授業「東アジア文化と教育(东亚文化与教育)」(講義担当者姜英敏先生)で,学部生を対象としてその簡易版を実施してみました。簡易版というのは,本来はお互いの意見を交換する形で授業を進めるところ,相手方の意見についてはすでに昨年の授業で収集された日本の学生のものを資料として提供し,それに基づいて考えてもらう,というやり方になります。

私たちの科研研究では,このような「直接の交流」を基盤にした実践的な文化的他者理解の機会を学生に提供することを重視していますが,実際にはその授業の準備や実施には,かなりの作業量が必要になりますし,協力する相手を探したり,調整したりすることも簡単ではありません。そこでこのような交流の仕組みをさらに多くの大学などで実施してもらうには,可能な限り簡易的にそれができるようにしていく必要があります。

今回の簡易版もそのような形で「既にあるものを使った<間接的な交流>」の形を模索するという意図に基づくもので,この形はすでに日韓交流チームの呉宣児先生が「アジア映画をアジアの人々と愉しむ:円卓シネマが紡ぎだす新しい対話の世界」(北大路出版)という本に掲載された多くの対話的なやり取り資料を使いながら,前橋国際大学で長年にわたって授業の中で模索してきたものでもあります。

北京師範大学は昔魯迅が一時講師をしていたこともある大学で,中国の教育に関する研究や政策に関するシンクタンク的な役割も持つところですが,その中で姜英敏教授が所属する「国際比較教育研究院」は異文化理解教育の在り方を模索する研究機関になります。そこに学ぶ学生も異文化理解に関心の深い人が多く,熱心に授業に参加されていました。彼らは幼児教育を目指す学生さんたちではありませんでしたが,それでも授業を楽しんで参加してくれたようで,感想は好意的なものでした。詳しい分析はまたこれからの課題ですが,こんな簡易版でも「文化によって考え方がこんなに違うんだ」ということのリアルな発見には意味があるのだということは間違いなさそうです。

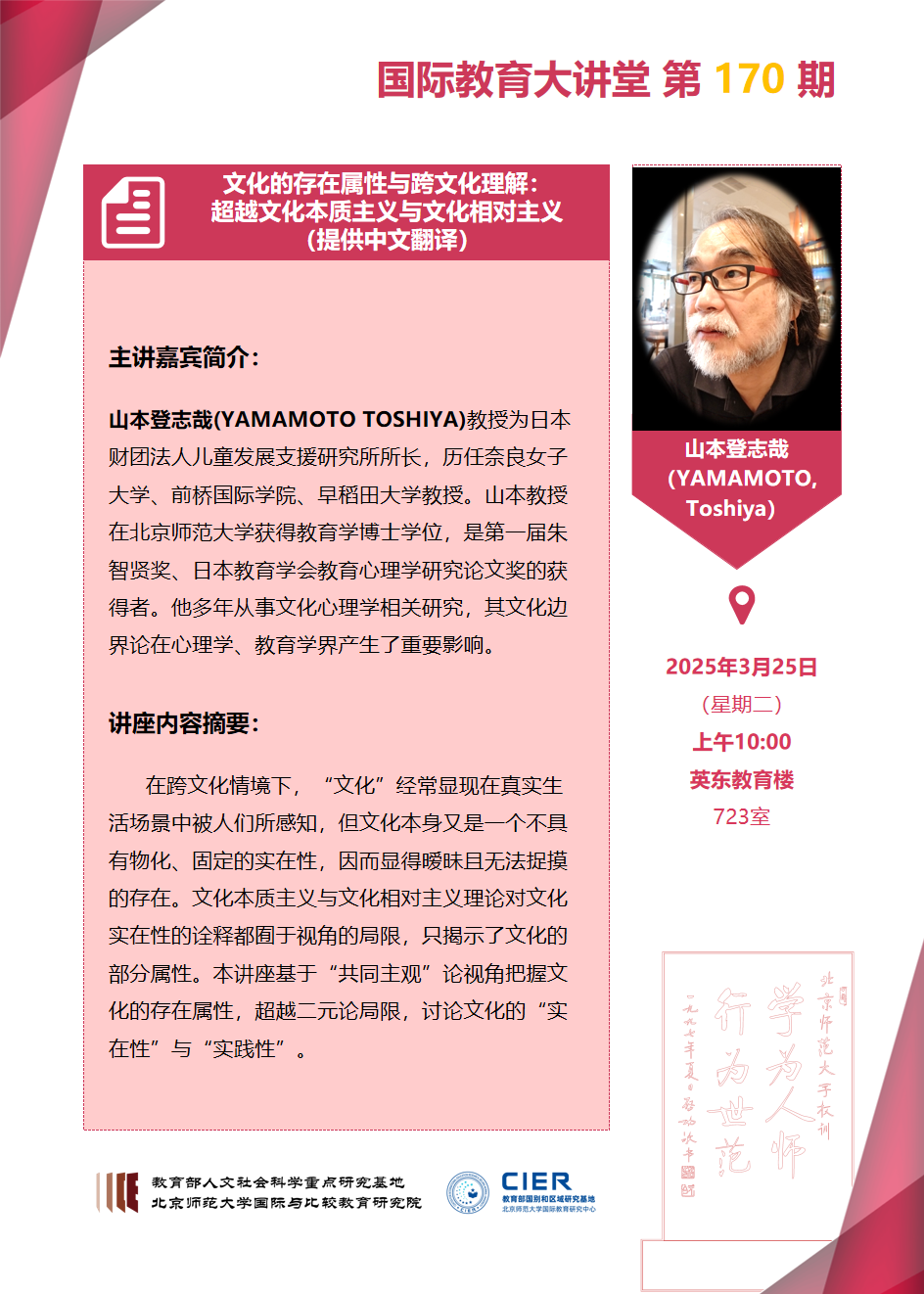

今回はこのほか,大学院生を主な対象に,この実践的な研究に一つの足場を提供している「文化とは何か,どこにあるのか」で展開した文化の現れ方を分析する文化理論の講義と,また国際比較教育研究院の先生を含めた方たちを対象に,その文化理論や実践の哲学的な足場も含めた講演を行ったりもしました。

この三種類の講義には,北京語言大学で文化理解教育をどのように進めていけるのかに悩まれている先生やその院生などが全ての回に熱心に参加してくださる等,関心は高く,「文化とは何か,どこにあるのか」は姜英敏先生やその院生の皆さんが現在翻訳に取り組み始めてくださっていて,こういう学術上の面からも新たな共同の可能性が生まれてくるとすれば楽しみです。

コメント