私たちの研究では,異なる文化的な背景を持つ者同士の「対話」というプロセスを大事にしています。

では,なぜ「対話」がそこで大事になるのでしょうか。考え方によっては主観的なものの見方の偏りから離れられない個人同士が議論するよりも,もっと「実証的」に「客観的」に分析された「文化差の理論」によって,お互いを理解したほうが,より「本当の相手」を理解できるのではないでか,という考え方も成り立ちます。

でもあえてここでは「主観的な語り合い」である「対話」を欠かせない要素として取り込んで研究を進めていることになります。

そんなふうに「対話」が欠かせないということについては,これまでの研究の中では経験的にこんなことが分かってきています。それは文化が違うと自分たちにとって「当然正しい」と考えられていたことが,異なる文化的な背景を持つ相手からは簡単に否定されてしまうことが多いということです。

たとえば日本では子ども同士のおごりは基本的に良くないことと考えられていて,学校教育でも生徒指導論のある本の中では「不良化する危険的な兆候」として取り上げられているくらいでした。ところがたとえば韓国に行ってお話を聞いてみれば,その話はびっくりされてしまいます。「おごりがめんどうくさい」みたいな感覚は韓国にもあるようで,最近は昔に比べておごり合いも少なくなっているようですが,それは「いけないこと」だからではありません。別に「不良になるから」ではなく,全く論理が異なります。

これは人間関係の作り方のかなり深い所での感覚の違いがあるからと考えられます。日韓チームのシム・ヒョンボさんはその違いを「情」という言葉で説明されます。韓国の場合は自分がいいと思ったことは相手と共有できるという感覚が強く,あるいはそれができるのが親しい関係だという感覚が強く,ですから,自分が食べておいしいと思ったら,相手にもぜひ食べてほしいと思ったりするというわけです。

日本はその点正反対の感覚が重視されているように思えます。日本では「自分の考え方を押し付けない」というスタイルが基本的には理想的と思われていて,お互いに相手の領域にあまり踏み込んでいこうとしない,というスタンスで他者に接します。「距離」が大事にされるんですね。もちろん文化に寄らず,それぞれに「適切な距離」はあるわけですが,韓国の「適切な距離」は日本に比べてものすごく近い感じです。

今ネットフリックスで歌手のIUが主演する「おつかれさま」という,シム・ヒョンボさんおすすめのドラマをやっていますが,親和的なものはもちろん,対立する感情も相手に直接ぶつけるような関係がとてもリアルにえがかれていて,「遠慮」しあう日本の人間関係ではむつかしくなりがちな「ダイナミックな情の共有」がどれほど大事にされているかがよく分かり,うらやましくもなります。

もちろん日本でも「情」の共有はありますが,「美しい情の共有の仕方」はかなり正反対な所があって,基本的に「距離」を大事にした形での共有なんですね。「♪ 着てももらえぬセーターを,涙ながらに編んでます。女心の未練でしょう。あなた,恋しい・・・」みたいな,「ひそかに感じていることを静かに察して受け止めてほしい」といった形での情の共有が好まれる傾向がとても強いと感じます。

さて,こういう異文化理解は,私の場合は直接「どうしてそうするの?」と相手の人に尋ね,また実際に関係が深まる中でようやくすこしずつ「そういうことなのかな」と気づいていくようなものです。そのとき,この「どうしてそうするの?」という,「相手の人の理由」(主観的な意図の意味付け)を聞かずに単に外面的にそれを理解するとどうなるか,というと「あの人たちはおかしい」という話になっていきます。

これも日韓チームの呉宣児さんの話でとても面白かったのですが,彼女は日本で大学の先生をし,またお子さんを生んで子育てをし,ご近所づきあいもして,10年もたったころにはすっかり日本の「やりかた」がわかった感じになっていたそうで,特に暮らしていても混乱したりすることもなく,逆に日本のやりかたになれてしまって韓国に里帰りすると「逆文化ショック」を感じるくらいになられていました。

ところがこのお小遣い研究を始めると,日本の研究者が「子ども同士のおごりは危険」といった評価を聞いてびっくりされたんです。彼女も日本では「割り勘」が当たり前ということは「習慣」としてわかっていたのですが,その理由は「ケチだから」くらいにおもっていたそうです。逆に言えば韓国の人間関係は情に篤くて「親切」だということですよね。この理解の仕方自体が日本人からはびっくりでした。

「おごりをするVSしない」という外から見た行動上の違いはお互いに見方が一致するんですが,「なぜそうするのか」という「思い」の部分がお互いに全く理解されていなかった。だからお互いに相手を「わけのわからない変な人」と思ってしまっていたわけです。

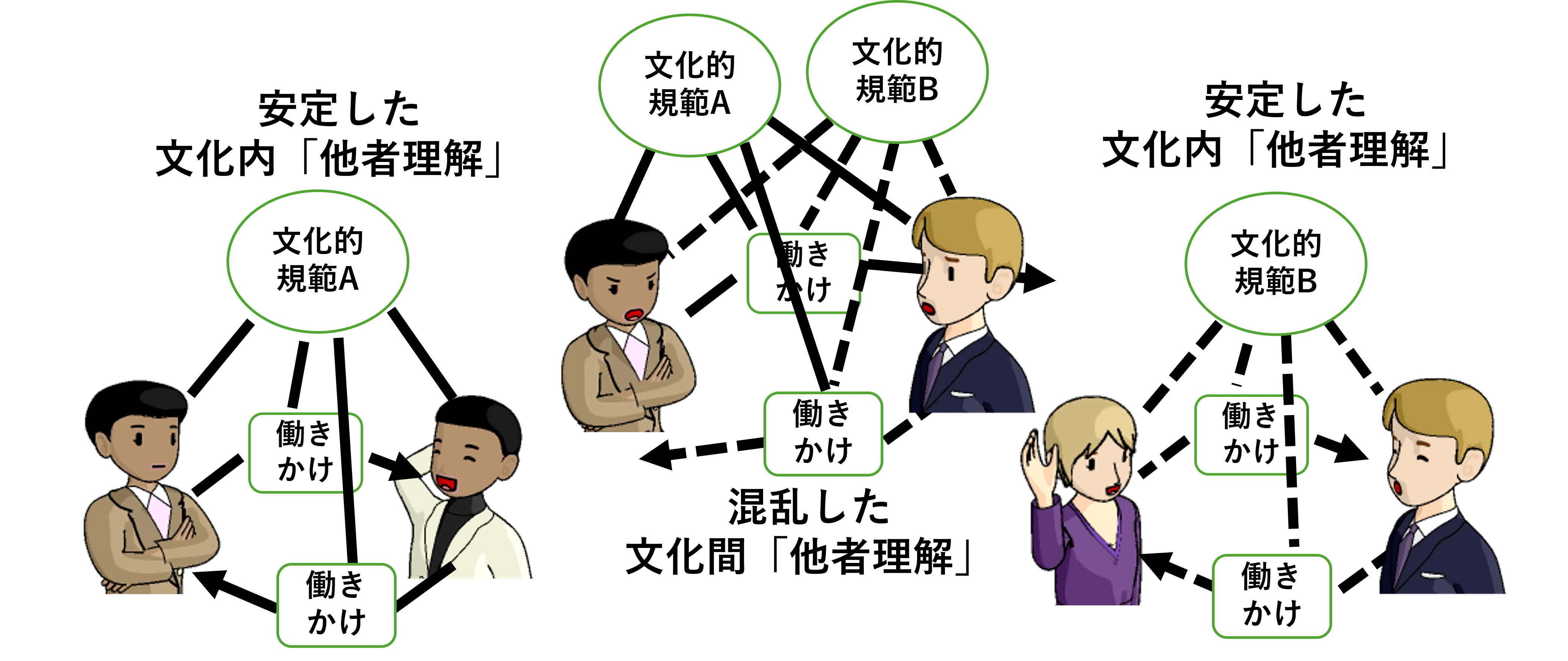

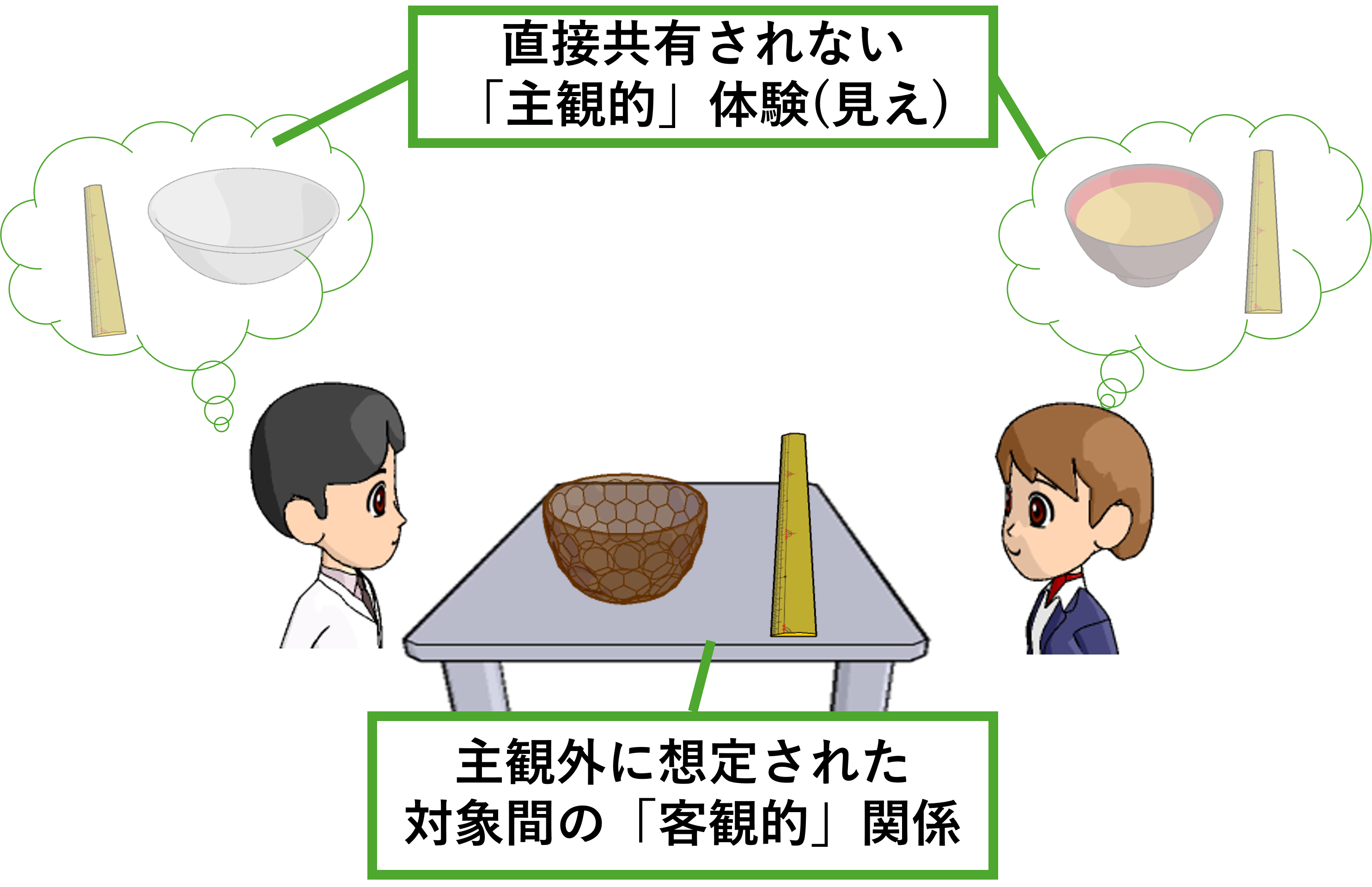

ところが「外から見たら(客観的に見たら)現象理解は一致している」ので,判断がそこで止まってしまい,その現象(行動)の主観的な部分に気づけなくなってしまいます。でも相手の主観に気付くには,相手に語ってもらうことがやはりどうしても欠かせないことになる。だから「対話」が必要なんです。そうするとお互いの感じている主観的な世界のズレが見えてくるので,自分の主観的な世界だけで相手を決めつけることができなくなります。そのときお互いに相手を否定しないで関係調整をする必要がみえてくるわけです。

昨年度駒沢大学の「異文化コミュニケーション論」の授業で,シム・ヒョンボさんにzoomで登場していただいて交流授業をやってみた話は前回ご紹介しましたが,その受講生への「効果」を分析した論文「対話的異文化理解授業実践の効果とその理論的位置づけ:ディスコミュニケーションの発見による文化的異己理解への挑戦」が駒澤社会学研究No.64に掲載されましたが(レポジトリでの公開は4月14日現在,63号まででもう少しかかるようです),その中で,前半部分では対話が必要である理由を,「他者理解のしくみ」から理論的に整理して考えてみました。

簡単に言うと,物の理解は相手が「死んでいる」ので,基本的には「誰が見ても同じ」なんだけど,他者はそのひとの主観の世界を持ちながら能動的に「生きている」ので,私の主観的な理解でやりとりするとうまくかみ合わなくなってしまう,ということが基本です(もちろん相対性理論や量子論の世界に入ってくるともう少し事情は複雑になりますが)。そうすると,自分の主観的な理解と相手の主観的理解を交流してお互いに理解可能な形に組み替えていく過程が必要になる。つまり対話が不可欠だというわけです。

簡単に言うと,物の理解は相手が「死んでいる」ので,基本的には「誰が見ても同じ」なんだけど,他者はそのひとの主観の世界を持ちながら能動的に「生きている」ので,私の主観的な理解でやりとりするとうまくかみ合わなくなってしまう,ということが基本です(もちろん相対性理論や量子論の世界に入ってくるともう少し事情は複雑になりますが)。そうすると,自分の主観的な理解と相手の主観的理解を交流してお互いに理解可能な形に組み替えていく過程が必要になる。つまり対話が不可欠だというわけです。

私たちの研究は,主観的な意味の世界と客観的な量的分析を絡ませながら,立体的に進めてきましたが,とくに「新しい異文化理解に基づく関係調整による共生」という視点からすると,ますますこの「主観的な意味の相互理解」が実践的には重要になり,そこには外からの勝手な主観的理解を超えるために「対話」が不可欠であるというダイナミックな異文化理解の仕組みづくりが重視されてきています。

その理由を「お互いの主観的な世界を共有するしくみ」から理論的な整理を試みてみたのが上の論文ということになります。この議論でどこまで理解ができるのか,あるいはその理論でどこまで新しい実践に足場が提供できるのか,またこれからの研究を通して検証されていくことになるだろうと思います。

(中国チーム② 山本)

コメント