今年の発達心理学会で、この科研チームで行った「痛みを分かち合う異文化コミュニケーション」と題するシンポジュウムの中で、山本は「【異文化】としての【定型】と【自閉】をつなぎなおす支援の模索」というテーマで話題提供しました。

「異文化コミュニケーション」のシンポなのに、なぜ「自閉」という問題を取り上げるのか、不思議に感じられたり、強い違和感を覚える方もいらっしゃるかと思います。

なぜそこに違和感が生まれるのか、その理由を想像してみると、以下のようなことを思いつきます。

① 自閉は「脳機能の障がい」なので、それは個人の脳やその特性によって決まる特殊な心理機能の偏りの問題で、文化とは関係ない

② 文化は遺伝子に関係なく、生後に環境によって作られるものだから、そもそも生得的な特性である自閉とは関係ない。

そういう見方が一般的になったのにはもちろん理由があります。というのは昔、自閉は「親の育て方が悪いからそうなった」と考えられ、親が責められることが多かった時期があります。つまり自閉は生得的なものではなく、環境によって作られたものだという理解の仕方です。

ところがその後の療育支援の経験の蓄積や、研究の蓄積により、「育て方」の問題ではないことがはっきりしてきました。自閉は「生まれながらの特性」であって(①)、「環境」によるものではない(②)ということです。

ですから、自閉の問題を後天的に形成されていく文化の問題として捉えるという話は、言ってみたらすでに十分に否定されている昔の見方に逆戻りしただけのようにも見えるでしょう。

にもかかわらず、ここであえて「異文化」として自閉を見る議論を行うことに大事な意味があるのだということを私の所属する(一財)発達支援研究所のメンバーは考えていて、今回の私の発表もその視点からのものになります。

ではなぜ自閉の問題を文化の視点からわざわざ考える必要があるのでしょうか。それを説明するために、二つのポイントから説明してみます。

まずは生まれつきの特性と後天的な特徴の関係について改めてポイントを整理しておきます。

障がいの問題に限らず、私たちはだれもが「生まれながらの特性」を持っています。顔かたち、皮膚の色、気質、声の質、性別、知能など、挙げればきりがありません。これらは基本的には経験や努力で変化することはないと考えられているもので、もちろん希望してそうなったわけでもなく、最初から与えられた条件です。私たちは自分の体から逃れることができませんから、それらの条件を大前提に自分の生き方を模索していくしかありません。

そうすると、たとえば生物学的な性別は基本的に遺伝的に決定されるものですから、そのレベルでは変更がきかないものです。けれどもそういう「特性」が与えられていたとしても、その特性が具体的にどのような生き方を生んでいくかは個人によっても環境によっても大きく変わります。江戸時代の下級武士の家に生まれた女性と、現代のサラリーマンの家庭に生まれた女性では基本的な価値観を含めて非常に異なった生き方を作り上げています。

自閉もその点では全く同じなのです。自閉と診断される方たちにはうまれながらにある傾向が多少なりとも共有されているとみられますが、でもその傾向がどういうものの理解の仕方、感じ方、人との付き合い方、価値観、人生観など、まとめていえばどんな「生き方」を生んでいくかはほんとに千差万別です。

そして、自閉系の方が定型優位の社会の中で遭遇する困難の多くは、そういう形でそれぞれの人に育くまれていった「生き方」が周囲とかみ合わないことで生じるのですから、生物学的に決定された「障がい」といったレベルでは到底理解も対処もできるものではありません。そこには後天的に獲得されたもの、という意味で文化的な意味があります。

実際、そういう困難な状況を背景としていると想像できますが、自閉系の方の中年のころの死亡率は定型の倍あるというデータに接したこともあります。また逆にパートナーの一方が自閉系である夫婦で、定型の側が深刻なうつ状態などになり、命にもかかわる「カサンドラ症候群」と名付けられた問題もしばしば語られるところです。いずれも「人生観」に関わる葛藤がそこに存在していたと考えられます。

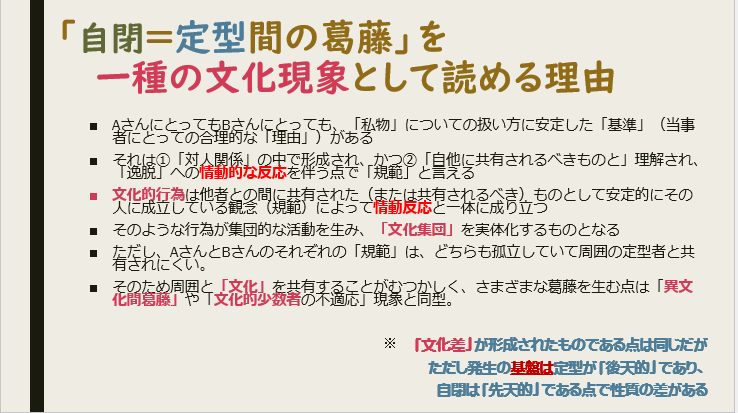

もうひとつは「文化とはそもそも何なのか」という基本問題にかかわることですが、自閉=定型間の葛藤は、それぞれの人が持っている「規範意識」のズレに深く根差していることが見えてきたということです。

ここで「規範意識」というのは、「こういう場面ではこう振舞うのがいいよね」みたいな、その人が置かれた状況についてのそうあるべきと思われている「意味理解」と、その対人関係の中での「あるべきふるまい方」のことであり、またお互いの間に葛藤が生じたときにどのように調整すべきかという「関係調整意識」のことです。これまでの私たちの実践的な研究でも、文化の違いは、そういう人間関係を方向付ける規範的な意識の違いとしてよく理解できるものでした。

規範というのは「守るべきもの」と考えられるもので、そこからの逸脱は情動的な怒りや恐れなどを生み出します。そして自他に対してそれを守ることを強要する心理的力・社会的(サンクション)が働くようになっています。

そのためお互いの規範にズレがあると、相手のやっていることは許しがたい「逸脱」であると見えてくることがしばしばおこり、それが感情的な対立を生み、さらにはそこに利害対立が加わったりすると、深刻な争いにも張ってしていくわけです。文化というのはそういう心理的・社会的仕組みとして成り立っています。

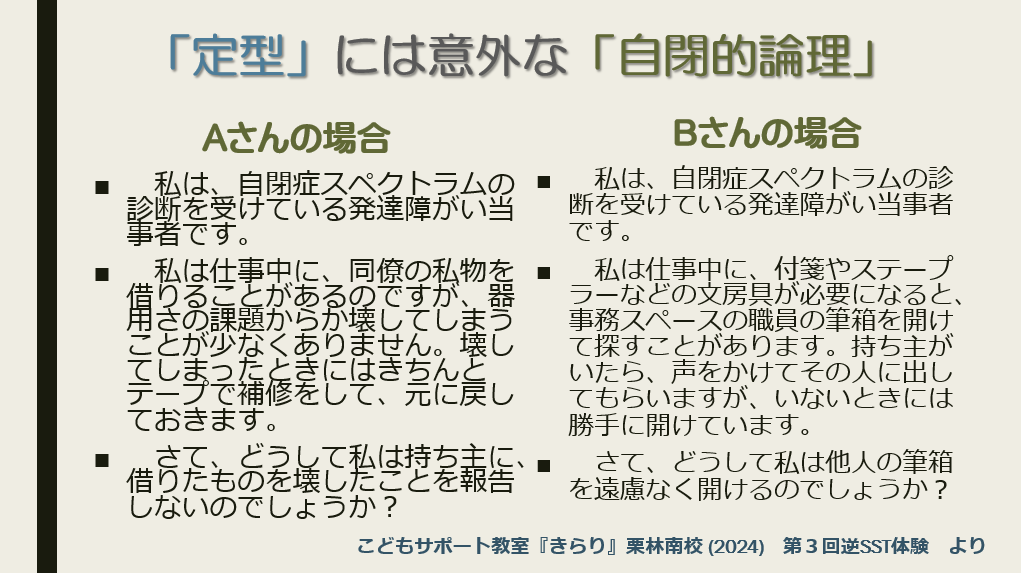

ということで、自閉=定型の葛藤もその視点から見てみましょう。今回私が例として挙げたのは、自閉当事者の方から語られた以下の事例です。

日本の平均的な定型的感覚からすると、このお二人の自閉当事者のふるまい方はかなりきつい「逸脱」と感じられるのではないかと思います。ところがここで大事なことは、当事者はそれを「逸脱」と理解しているのではなく、むしろそう言うふるまい方をすることが当然のこと、そうすべきこととして感じられているという点です。

つまり、(日本の)定型的には逸脱に思えることがこのお二人にとっては「規範的なふるまい」という性質を持っているのだということになります。

すると、この問題についての定型と自閉の対立は、お互いの規範的な意識のズレによって生じていることになります。その意味でそれは典型的に文化間の葛藤と見ることができるわけです。

自閉の子が激しく怒りだし、しかし周囲の大人は何を怒っているのか全然わからなくて困惑することがよくあります。そういうときは「自己コントロールができない子」として扱われ、「アンガーマネージメント」の対象して対処されたりといった支援がしばしば行われます。

しかし、たとえば自閉当事者で発達障がい児の支援を行っている大内雅登さんは、そういう理解されにくい子の思いをすっと理解されることがよくあり、それが理解されることで子どもの姿が全然変わってきたりすることが珍しくありません。つまりその子は「逸脱している困った子」なのではなく、その子なりの規範的な意識に基づいて「正しく怒っている」ことが決して少なくないということがわかります。

そのように、その人自身にとっては「正当なふるまい」を周囲から「不当に」否定され続けることで、自閉の方は周囲に対する不信感を募らせる場合もしばしばみられます。そして引きこもりになったり、二次障がいに陥っていくことになるわけです。

つまり、そこで問題になっていることは「○○ができない」ということではなく、「○○をすること」の意味、とりわけ規範的な意識にズレが生じていることであり、その点を無視して一方的に自閉的な人の振る舞いを矯正しようとするのは、その人の人格を無視すること、その人自身の感覚に基づいて主体的に生きることへの妨げにもなりうるということになります。

その意味で、自閉と定型の間に発生する葛藤と困難の問題に対しては、一種の異文化間葛藤の調整の問題として考えていくことがこれからとても重要になると考えられ、まさにこの科研のテーマにそのままつながる問題なのだということで、今回あえてそういう観点からの発表を行いました。

感想を書いていただいたりしていないので、実際はどうかわかりませんが、感触としては幸いその視点が大事なものを含んでいることについては感じ取ってくださった方がそれなりにいらしたような気がします。さらにみなさんと議論し、考えていきたいポイントです。

(山本登志哉)

コメント